1003.월

[한겨레신문 / 책&생각]

조선 예술가에게 불어온 ‘러시아 아방가르드’의 열기

등록 :2022-09-16 05:01수정 :2022-09-16 09:21

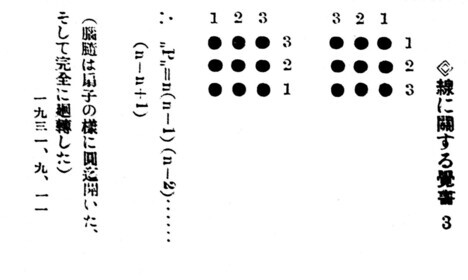

러시아를 제국에서 공산주의 국가로 전환시킨 1905년 5월 혁명과 1917년 10월 혁명 전후, 러시아에선 과거와 단절하겠다는 급진적 에너지가 가득했다. 그 열정이 예술 분야에서 폭발한 것이 바로 러시아 아방가르드 운동이다. 그 핵심에는 구축주의가 있었는데, 구축주의는 일상적으로 사용하는 사물과 건축 등으로 새로운 물질 환경을 조성하고 새로운 사회를 건설하겠다는 이념적 목적을 지향했다. 1932년 스탈린 정권이 공식 미학을 구축주의에서 사회적 리얼리즘으로 대체하면서 아방가르드 예술은 소멸했지만, 사진 몽타주 기법 등으로 세계 디자인과 건축에 많은 영향을 끼쳤다.이런 구축주의는 현대 디자인과 건축 분야와 직결된 매우 치열한 개념임에도, 국내선 일본을 통해 소개된 ‘구성주의’라는 미술의 한 유파 정도로 느슨하게 인식돼 왔다는 것이 이 책의 문제의식이다. 구성주의는 현실에서 벗어난 내면세계를 표현한 예술인 데 반해, 구축주의는 목적을 지향하면서 개인과 사회의 운동성과 공명하는 예술로 큰 차이가 있다는 것이다. 지은이 김민수 서울대 디자인학부 교수는 한국 구축주의의 기원으로 김복진과 이상을 호명하며, 이들이 구축주의를 자양분으로 삼아 어떻게 절망적인 식민지 현실에서 새로운 예술을 창조해냈는지 탐구한다.

한국 최초의 근대 조작가로 알려진 김복진(1901~1940)은 카프(조선프롤레타리아예술가동맹)를 이끈 문예운동가였다. 그가 남긴 1926년 카프의 준기관지 <문예운동> 창간호 표지는 ‘문예운동’이란 한자를 복잡한 기계로 표현하고, 사각형이 관계 맺는 방식으로 공간을 구축한 선구적인 작품이었다. 이 작품으로 김복진은 디자인을 통한 예술이 현실변혁의 운동기계로서 인습적 과거를 혁파하고 새로운 일상생활을 조직하는 구축주의적 예술이라는 정신을 드러냈다. 지은이는 김복진의 글 ‘신흥미술과 그 표적’을 통해, 김복진의 구축주의가 현실의 문제를 예술로 타계하고 물산장려운동으로 민족 경제를 구축하려는 조국 해방의 정치적 성격을 띠고 있었다고 분석한다.